- Top

- トータルリンク開発ストーリー

トータルリンク開発ストーリー

トータルリンク開発

PROFILE

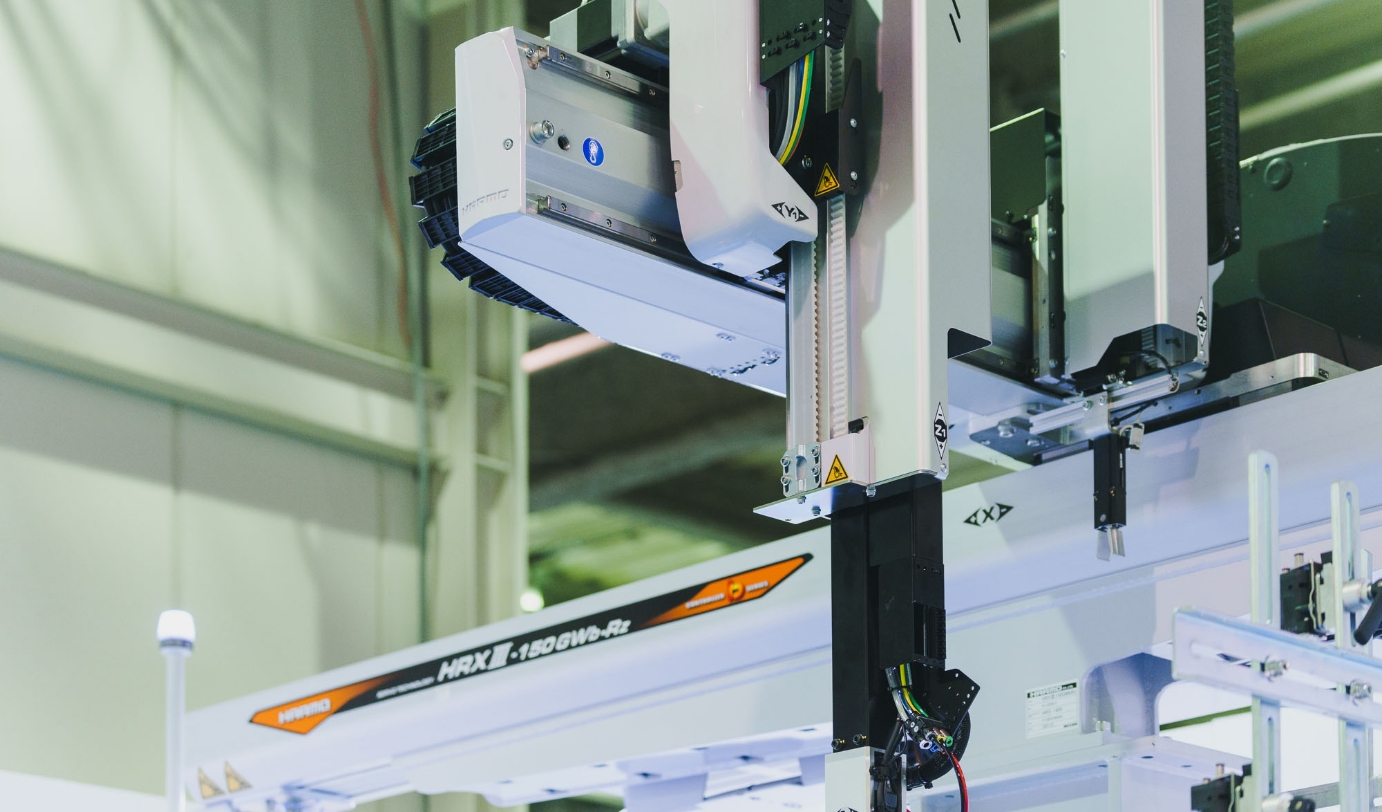

当社の強みは射出成形品の取出しロボットだけでなく、樹脂材料の熱風乾燥機や金型の温度調節器など、周辺機器を開発、製造、販売していることです。その製品群をもって、さらにお客様の役に立つことを考えたのが「トータルリンク」です。

具体的には、取出しロボットと周辺機器をつなぐことで、お客様の負担を軽減しつつ、確実な生産の実現化を目指しました。ロボットのコントローラーで周辺機器の起動や設定を行い、稼働状況を監視できます。

2017年開催の「IPF(国際プラスチックフェア)Japan」に向けて、お客様の求めるものは何かということを、開発部も営業部と一緒に学ぶ機会がありました。時代的にIoT(※)が騒がれて、つながることで何ができるかを考え、模索をしていたところでした。

※Internet of Things、モノがインターネット経由で通信すること

もともと営業サイドから製品を抱き合わせで提案したいという要望はあったんです。でも、製品をつなげて何をしたいかの具体的な意見はなかった。ですから開発部では、お客様の困っていることを見つけることからはじめました。まず成形の段取りを確認して、作業工程を洗い出して…

そこから推測して困りごとの仮説を立て、営業からお客様に確認してもらいました。お客様にしてみれば日常的にやっていることなので、困りごとを聞かれても、なかなか出てこないんですが、「こういうことないですか」と聞くと、「あったあった」と気づける。普段、何気なく済ませてしまっている困りごとを掘り起こすきっかけになったと思います。

役員も交えて困りごとを検討した際に、たとえば「温調機の運転を忘れたまま成形してしまった」というトラブルが項目に挙がる。でも最初は「そんなことある?」という疑心暗鬼があるわけです。そこで複数のお客様に電話して確認すると「しょっちゅうだよ」と言われ、ようやく確証がもてる。

困りごとを確定する作業に7か月ほどかかったでしょうか。営業と経営陣へのプレゼンテーションをして、入れたり削ったり。検証の過程でボツになる案もたくさんありましたが、そうやって製販一体になって2年をかけて開発に取り組みました。

課題が決まったら、それに対しての解決案を作ります。

分担としては、私が設計をして、宮川さんがプログラムを作る。

私はそれを見て「ここは無理かな」「もっと考えて」とダメ出しをする。

(一同:笑)

私は当時、周辺機器と特注の取り出しロボットを作っていました。周辺機器にまつわるお客様の困りごとについて説明しても、本社工場のロボット開発者になかなか理解してもらえない。それが開発途上で一番苦労しました。

以前は、周辺機器は伊那と箕輪の工場でやり、私は取り出しロボットメインで南箕輪の本社工場にいたので、周辺機器のことがわからない状況でした。トータルリンクをやるとなると、周辺機器のことも知らないといけない。組織が統合されて開発部がひとつになり、周辺機器の担当者も一緒にやるようになって、ようやくです。

確かにそうですね。工程を検証する段階でも、お客様が実際に何をやっているか知ることからはじまりました。トータルリンクでつながるために、ロボット開発と周辺機器の担当者の意思疎通が必要になった。それまでロボットはロボット、周辺機器は周辺機器と、それぞれ自分の分野しか知らなかったのが、お互いに興味をもつようになったんですね。

トータルリンクの開発前から組織編成はあったのですが、なかなか進んでいないのが実情でした。

ポテンシャリティの大きいロボットが、どうしても中心になってしまっていた。そこから組織統合をしたのは大きいですね。

初代の経営者はプロダクトアウトでブランドを確立しました。それが周辺機器というモノを抱えるわれわれの強みになりました。次の代で、課題から製品を開発するマーケットインに取り組み、コトを起こそうとしたのがトータルリンクの開発です。

開発に際しては、コトをどう具現化するか。漠然としたところからのスタートなので、苦労したとは思います。しかも宮川さんはそれをプログラミングしないといけないので。正直なところ「勝手なこと言いやがって」とか、あったと思いますよ。

悪魔のひと言は社長でしたけどね。

(一同:笑)

プログラミングの立場から言えば、目的もわからず「こうしてくれ」と言われるより、「こうしたい」を伝えてもらえると「こっちの方法がやりやすい」「このほうがうまくいく」など選択肢が増えるわけです。仕様や機能というモノで説明されるより、目的、つまりやりたいコトがわかると、やりやすかったです。

それまで現場の声がそのまま伝えられてはいましたが、トータルリンクの開発を通して、お客様が何に困っているのか、その真の目的を掘り下げようとするようになりました。会社全体で徹底的に取り組もうとするようになって、会社が変わったと感じました。私自身も、考え方やものの見方が広がり、提案の幅が広がりました。

考え方はモノからコトへと変化しましたよね。プレゼンの際も、お客様にとってどう役に立つか考えて、機械の話をするより先に「困っているからこうしたほうがいい」という言葉が普通に出るようになりました。困りごとを解決するためという目的があるから、開発の根拠が明確になりますし。

開発に際しては、純粋にお客様の困りごとを考えました。それが解消されるのは、私たちにとって喜びです。

2022年は日本で特許申請をして、技術の一部でパテントが取れました。20年間は占有できます。アメリカにも申請中です。とはいえ、トータルリンクの考えの根底にあるのは、お客様の困りごとをどうするか、です。それが解消されるなら、いくらでもトータルリンクでおつなぎします。